Un score de benchmark ne garantit pas des performances identiques d’une jeu à l’autre, même avec la même carte graphique. Les fabricants modifient parfois les pilotes pour optimiser certains tests, créant ainsi des écarts inattendus entre résultats théoriques et usages réels.

Certaines cartes très performantes sur le papier affichent des limites importantes dans des scénarios courants, comme la gestion de la consommation énergétique ou la compatibilité avec des technologies récentes. Une courbe de puissance élevée ne se traduit pas systématiquement par une expérience fluide, surtout dans des environnements logiciels ou matériels variés.

Pourquoi le benchmark de carte graphique intrigue autant les utilisateurs et les professionnels

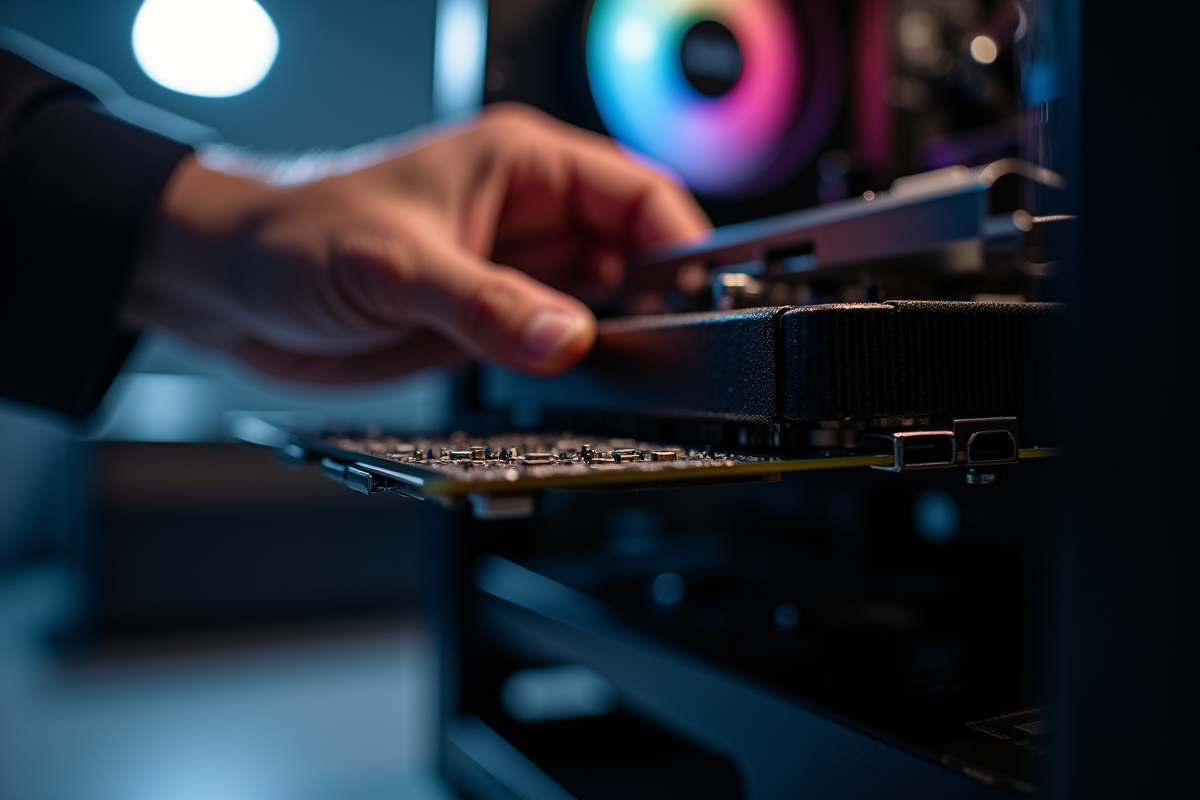

Le benchmark de carte graphique a le don de susciter le débat, de captiver tout autant les curieux que les experts. Derrière les chiffres, on guette la promesse d’une évaluation claire, d’une comparaison tangible dans un univers où la carte graphique règne sur l’informatique. Les utilisateurs, soucieux d’investir à bon escient, épluchent ces données pour s’y retrouver dans une jungle de références, tandis que les professionnels du domaine informatique les analysent comme de véritables leviers de décision, à l’affût d’un avantage concurrentiel.

L’intérêt pour ces mesures naît de la diversité des modèles et des usages. Face à l’abondance de choix sur le marché, chacun cherche à s’y retrouver rapidement, à tracer une ligne claire entre promesses et réalités. Un tableau de scores, une courbe ascendante, et déjà la discussion s’anime sur les forums, dans les communautés, jusque dans les stratégies d’achat. Mais ces tests posent aussi des questions. Quelle valeur accorder à une méthodologie ? Le laboratoire reflète-t-il vraiment les conditions réelles ? La fiabilité des outils fait régulièrement débat.

Outils de référence, les benchmarks servent aussi d’arène pour les industriels. Fabricants et éditeurs scrutent les résultats, peaufinent leurs produits pour séduire ou surpasser la concurrence. La notion de performance prend alors des nuances multiples :

- vitesse de calcul,

- efficience énergétique,

- capacité à traiter des flux de données massifs,

- prise en charge des technologies graphiques les plus récentes.

Les résultats, parfois impressionnants, génèrent autant d’attentes que de déceptions. L’écart entre les scores affichés et l’expérience de l’utilisateur met en lumière la complexité de ce secteur, où chaque détail compte.

Décrypter le jargon technique : ce que signifient vraiment les principaux indicateurs de performance

Face à la multiplication des modèles et à la sophistication des architectures graphiques, la démystification du jargon technique devient incontournable. Fiches produits et tests de benchmark de carte graphique regorgent de termes parfois opaques, qui freinent la compréhension. Pourtant, ces indicateurs répondent à une logique bien concrète, loin de tout mystère.

Voici les principaux critères que l’on retrouve le plus souvent et ce qu’ils vous apprennent réellement :

- Fréquence d’horloge (MHz) : cette donnée renseigne sur la rapidité à laquelle le processeur graphique effectue ses opérations. Une fréquence élevée accélère le traitement, mais ce paramètre ne suffit pas, à lui seul, à départager deux modèles.

- Nombre de cœurs CUDA ou Stream Processors : ces unités, spécialisées dans le calcul parallèle, jouent un rôle clé pour gérer le big data ou afficher des graphismes complexes. Leur efficacité dépend cependant de l’architecture globale de la carte.

- Bande passante mémoire : mesurée en Go/s, elle indique la capacité du système à transférer rapidement des données massives entre la mémoire et la puce graphique. Ce critère pèse lourd dans le traitement vidéo ou l’entraînement de modèles technologiques.

- Consommation énergétique (TDP) : ce chiffre conditionne le refroidissement, la stabilité et l’intégration dans une configuration existante. Il est particulièrement scruté lors de charges de travail exigeantes.

Au final, la performance d’une carte graphique ne se limite pas à un score unique. Les données issues des tests varient selon les logiciels, le web, les moteurs de recherche ou l’utilisation réelle. Il est judicieux de distinguer les résultats issus de sollicitations ponctuelles de ceux observés sur des usages prolongés ou mixtes. Pour comparer efficacement, il faut comprendre la logique des indicateurs et la façon dont chaque outil les met en scène.

Quels sont les enjeux et limites des benchmarks face à l’intelligence artificielle et aux nouvelles technologies

L’arrivée en force de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes vient bouleverser la donne. Le benchmark de carte graphique, devenu un passage obligé, révèle ses faiblesses dès que les besoins s’éloignent des usages traditionnels. Les algorithmes d’intelligence artificielle réclament des capacités de calcul particulières, qui échappent souvent aux grilles d’évaluation classiques. Les tests centrés sur le débit d’images ou la 3D peinent à rendre compte du traitement de données massives ou de la génération d’images par intelligence artificielle.

La protection des données personnelles devient un autre enjeu. Des applications récentes, notamment en intelligence artificielle robotique, manipulent des informations sensibles. Pourtant, la plupart des benchmarks laissent de côté les questions de souveraineté numérique ou de sécurité. Ces angles morts interpellent industriels, chercheurs et responsables informatiques, qui doivent évaluer la solidité des architectures au-delà de la simple performance.

Autre constat : il demeure impossible d’uniformiser les scénarios d’usage. Une carte graphique peut briller sur la génération de texte en images et montrer ses limites en analyse prédictive. De nouveaux outils de benchmark, axés sur l’intelligence artificielle, émergent pour combler ce déficit, mais ils ne peuvent prévoir tous les usages hybrides à venir. L’évaluation doit donc aller plus loin que les chiffres : intégrer la protection des données, la capacité à s’adapter, et les défis liés à la sécurité.

Vers une utilisation responsable : comprendre les risques et anticiper les évolutions du secteur

La sécurité s’impose désormais au premier plan, bien au-delà de la simple puissance de calcul. Alors que les usages se multiplient, protéger les systèmes contre les logiciels malveillants devient un réflexe lors du choix d’un composant graphique. Les entreprises et les spécialistes informatiques examinent de près la résistance des systèmes mais aussi la fiabilité du stockage des données traitées par ces outils. Les vulnérabilités ne proviennent plus uniquement du matériel : elles peuvent se glisser dans les logiciels, les réseaux, parfois même jusque sur les plateformes de réseaux sociaux où sont partagés résultats de benchmarks et conseils techniques.

L’essor des usages professionnels dans le monde du travail impose une vigilance renforcée. Chaque adoption de carte graphique s’accompagne de procédures d’audit, de vérifications minutieuses pour limiter les risques d’intrusion ou de fuite de données. De leur côté, les fabricants accélèrent la cadence des mises à jour et développent des outils d’administration adaptés à la réalité du terrain.

L’équilibre évolue : la simple puissance ne fait plus la loi. Les utilisateurs avertis surveillent les signaux faibles, détectent les potentielles failles, évaluent la capacité des solutions graphiques à tenir la distance. Ce niveau d’exigence s’étend jusqu’à l’intégration dans les réseaux d’entreprise, où la moindre brèche peut déséquilibrer tout un écosystème. Aujourd’hui, s’appuyer sur les benchmarks implique de garder un œil ouvert : entre innovation, sécurité et anticipation, le secteur ne laisse aucune place à l’improvisation.

Face à la rapidité des mutations, une certitude s’impose : choisir une carte graphique ne se résume jamais à une colonne de scores. C’est toute une série d’arbitrages, de compromis et de prévisions, qui dessinent le visage de l’informatique de demain.